【广州日报】心脏这道“小口”引发中风!中山一院专家用新技术生物可降解封堵器“补洞”

王女士(化名)今年46岁,因头晕、肢体乏力等症状来到中山大学附属第一医院(以下简称“中山一院”)就诊,被诊断为脑卒中,也就是人们常说的“中风”。在完善相关检查后,医护团队发现王女士中风的根源在于心脏上有一道“小口”,即“卵圆孔未闭”,应尽快进行卵圆孔未闭封堵术治疗。

广州日报新花城记者获悉,在中山一院心血管医学部主任廖新学教授带领下,心内科龙明副主任医师为一王女士运用生物可降解卵圆孔未闭封堵器治疗这一新技术,顺利地“填心补洞”。

龙明在手术中

卵圆孔未闭导致中风,可降解封堵器修“心洞”

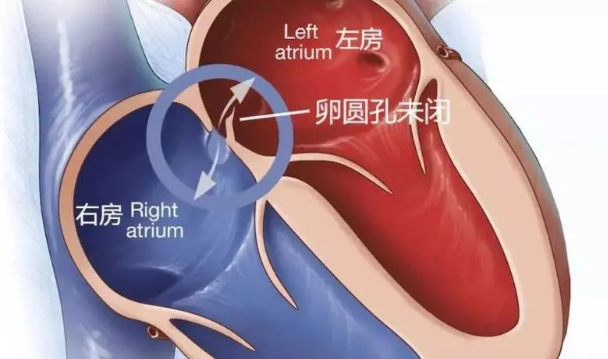

龙明指出,卵圆孔是胎儿发育所必需的一个生命通道,在出生后大多数人的这个孔会慢慢相互贴近、粘连、融合,若生长到3岁以上还未完全融合,则将遗留的裂隙样通道称为卵圆孔未闭。卵圆孔未闭的长度范围为3-18毫米,平均为8毫米,会随年龄增加而增大。当慢性或短暂右心房压力升高超过左心房压力时,可能导致血液从右心房异常地流入左心房,从而增加偏头痛、心源性脑卒中等疾病的风险。

卵圆孔未闭示意图

“在卵圆孔未闭封堵术治疗中,以往会采用传统的金属封堵器,这种封堵器往往要伴随患者终身,王女士因为存在心脏疾病,未来需要进行经房间隔穿刺手术治疗,这个封堵器会将手术通道‘堵死’,不利于手术的开展。”龙明说。

经过讨论,专家团队决定为王女士使用生物可降解卵圆孔未闭封堵器这一新技术。“这种可降解的封堵器植入人体一年左右便可降解为无害的二氧化碳和水排出体外,并可保留未来经房间隔穿刺治疗的手术通道,对于王女士来说是更优选择。”

近日,手术在数字减影血管造影(DSA)和超声医学科刘东红主任医师指导的影像学双重定位下开展,龙明团队精准输送并在准确定位处释放生物可降解卵圆孔未闭封堵器。术后,患者恢复良好,第二天便顺利出院。

对卒中患者要“心脑同治”

目前越来越多的心脏疾病患者合并有脑卒中,龙明指出,“发病在心、伤害在脑”是多种心源性卒中的重要特征,如房颤、卵圆孔未闭等均可导致脑卒中的发生。有数据显示,不明原因栓塞性卒中占缺血性卒中的17%,这些人群中卵圆孔未闭发现率高达40%。“在治疗上,有必要‘见心病兼治脑、见脑病兼顾心’,寻找出导致脑卒中等脑部疾病的真正病因,才可及时给予患者更精准、合理的治疗,有效减轻病情的发展。”龙明说。

文、图/记者 徐依励 通讯员 章智琦

报道链接:https://huacheng.gz-cmc.com/pages/2024/05/27/SF120409252aca203d370243d7ae0371.html?channel=weixin

报道时间:2024-05-27